네팔의 돌카병원에서 성탄절을 맞이할 때마다 마을 행사를 준비했다. 초등학생들을 위해 선물을 준비하고 의료진들도 연극과 노래와 춤과 성경 읽기 등을 연습했다. 그리 크지 않은 병원 마당에 군수와 경찰서장, 힌두교인 마을 대표를 비롯한 어른과 어린이들 300여 명이 모였다.

내가 개회 인사를 하고 행사가 시작되었다. 현지인이 대표기도를 하고 성탄에 관한 찬양을 했다. 직원들이 춤도 추었고, 한 사람씩 돌아가며 성경을 읽고 연극 공연도 했다.

나는 모여 앉은 어린이들에게 물었다.

“오늘이 무슨 날이지요?”

“크리스마스!”

다시 물었다.

“크리스마스가 무슨 날이지요?”

아무도 대답을 하지 않는다.

나는 크리스마스란 예수님이 나신 날이고, 예수님을 믿으면 죄를 용서받고 구원을 얻는다는 말이 성경책에 다 쓰여 있다고 말했다. 모두 조용히 듣기만 했다, 그런 다음 학교 선생님들과 직원들에게 선물을 나누어주도록 하면서 누구도 일어서지 못하게 주의를 시켰다. 어른들은 방으로 모시고 가서 식사 대접을 했다.

그렇게 하다보면 때로는 어린이와 청년 혹은 어른까지 혼자 몰래 병원 직원을 찾아와 성경책을 구하기도 했다. 그래서 내 방에다 성경책을 박스로 준비해두었다. 그러나 내가 직접 주지는 않고 예수를 믿는 현지인 간호사를 통해 주도록 했다. 내가 성경책을 직접 주면 당장 고발되어 추방을 당하기 때문이다.

전도를 위해 성경책을 나누는 것은 매우 효과적인 방법이다. 그래서 나는 이동 진료차 산간 마을로 다니다 여인숙에서 잠을 잘 경우에는 일부러 베개 밑에 성경책을 두고 오기도 했다. 선교에는 하나님께서 주시는 지혜와 인내가 필요하다.

방글라데시의 통기 진료소에서 일할 때 일이다. 진료소에는 현지인 남자 의사 두 명, 여자 의사 한 명 그리고 나까지 모두 네 명의 의사가 있었다. 진료소로서는 제법 큰 편이었다. 그 무렵 내게는 속이 쓰린 병이 있었다. 그래서 ‘탈시드’로 흔히 알려진 항산제를 늘 주머니에 넣고 다니며 속이 쓰릴 때마다 먹곤 했다.

하루는 환자를 보던 도중에 속이 쓰렸다. 그래서 무심코 손도 씻지 않고 진료를 하던 손으로 약을 꺼내 먹었다. 그랬더니 “한국에서 온 의사는 환자 아픈 데를 구석구석 다 만져주는데다 그 손으로(씻지도 않고) 자기 약을 꺼내 먹기까지 하더라”는 말이 돌았다.

자기 나라 의사들은 환자를 봐도 잘 만지지도 않고 만지더라도 곧바로 손을 씻는데, 나는 환자를 잘 만져주면서 진찰할 뿐더러 더러워진 손으로 약까지 먹으니 놀란 것이다.

네팔이나 방글라데시 같은 회교 국가에서는 공개적으로 복음을 전할 수 없다. 민족주의적인 성향이 짙어지면서 선교사를 외세의 앞잡이쯤으로 오해하기도 하고 전통적인 신앙을 고수하기 위해 기독교를 무조건 배격하기도 한다. 그런데 의료 활동에 대해서는 특별한 거부반응을 보이지 않는다. 그래서 나는 현지인을 사랑하는 마음으로, 내 삶을 통해 복음을 전하고자 최선을 다해 진료하기를 힘쓴다.

나는 이 일을 위해 보내심을 받았기 때문이다.

“보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라” (롬 10:15)

억지로 애를 쓴다고 해도 금세 달라지는 것도 없다. 오히려 여유를 가지고 정성껏 의술을 베풀다 보면, 언젠가는 현지인들이 먼저 알아보게 된다. 그들은 내가 하는 말, 얼굴 표정, 손짓 하나까지 놓치는 법이 없다. 그러다 ‘저 사람은 어딘가 다르다’고 느끼면서부터 그들도 달라지기 시작한다. 이것은 놀랍고도 무서운 사실이다. 물을 준다고 금세 자라는 나무가 어디 있는가? 끊임없이 사랑과 정성을 기울이다보면 언젠가는 크게 자라나 반드시 열매를 맺을 것이다.

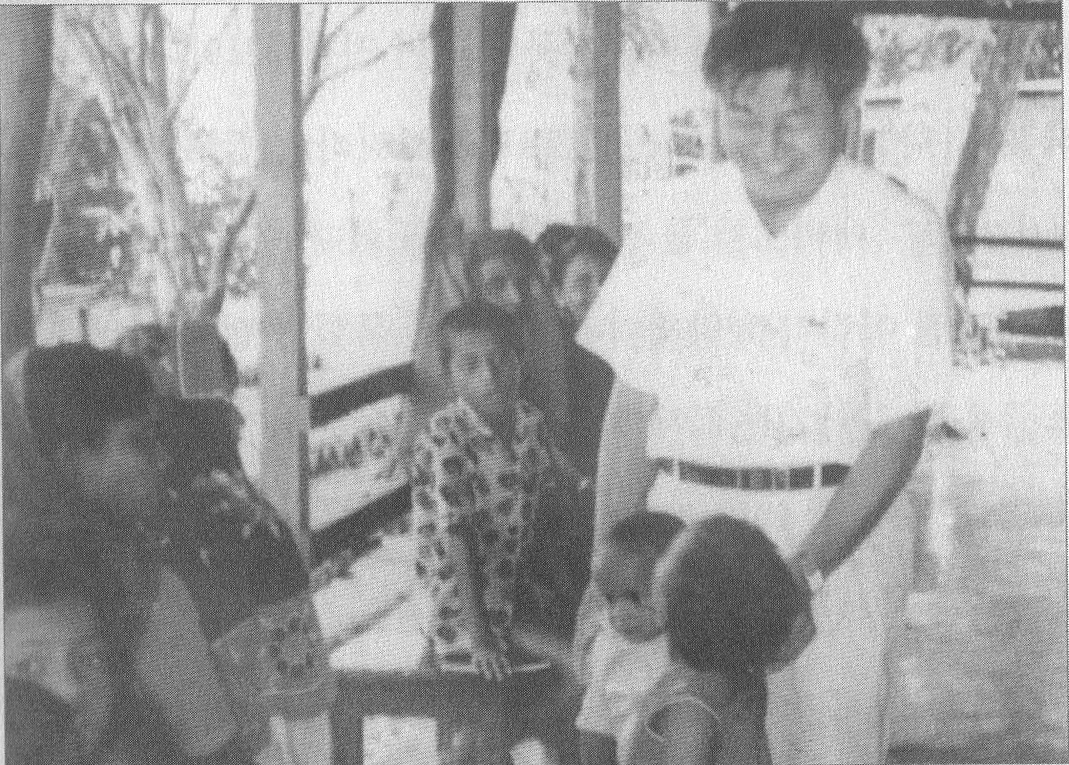

대기실에 나와 아이들과 함께