순수문학의 신선한 바람(靑鹿派)

“내 시의 영토는 곧 현실이며 오늘의 세계의 오늘의 상황이어야 한다.”

혜산(兮山) 박두진(朴斗鎭)이 자신이 시를 짓는 자세를 밝힌 말이다. 즉 자신의 시정신이다. 그는 이어서 사상적 현실주의와 시적 리얼리티는 별개의 것일 수 없으며, 시가 현실에 뿌리박을 수 없는 한 시의 생명은 고갈될 운명을 벗어날 수 없다. 그리하여 천상적이고 초월적인 것에서 나의 시가 지상적이며 현실적인 세계로 내려 온다.

1936년 정지용의 추천으로 등장한 혜산은 1945년 해방될 때까지의 문학과 6.25, 4.19 등 격렬했던 시기의 문학적 궤적을 다음과 같이 세 단계로 나누어 설명한다.

“이것은 이미 내가 시의 출발로부터 설계되어 있는 <자연>과 <인간>과 <신>의 3단계에서 보면, 그 제2단계인 <인간(地上)의 세계를 대상으로 하는 그러한 범주에 드는 것이 된다.”

가난하고 수줍은/수정처럼 고독한

갈대처럼 무력한/어쩌면

아무래도 이 세상엔 잘못 온 것 같은

외따로운 학처럼 외따로운 사슴처럼

시인은/스스로를 위로하고 스스로를 운다.(~)

절대의 자유와 절대의 사랑.

사랑으로 스스로가 스스로를 다스리고,

사랑으로 이웃을 이웃들을 받드는,

시인들의 나라는 시인들의 비원

오랜 오랜 기다림이 이루어져야 할 것이다.

어디나 이 세상은 시인의 나라가 아니다.

아무데도 이 땅위엔 시인들의 나라일 곳이 없다.

눈물과 고독과 쓰라림과 아픔,

사랑과 번민과 기다림과 기도의,

시인들의 마음은 시인만이 아는,

시인들의 이룩하는 시인 공화국,

이 땅 위는 어디나 시인들의 나라이어야 한다.

(‘시인 공화국’의 부분 발췌)

시속의 화자 ‘시인’은 “가난하고 수줍은/수정처럼 고독한/갈대처럼 무력한” 존재라고 전제하고 “사랑과 아름다움 자유와 평화와의/영원한 성취에의 타오르는 갈모자”와 같은 미(美)의 구도자라고 했다. 갈모자란 끝이 뾰족하고 밑은 얼굴을 가릴 만큼 넓다. 형보다 아우가 더 잘났다는 속담을 원용한 것으로 보인다. 즉 나약한 시인이지만 세상의 능력자들보다 절대의 자유와 따뜻한 사랑으로 더 나은 세상, 시인공화국을 건설하자는 호소이다.

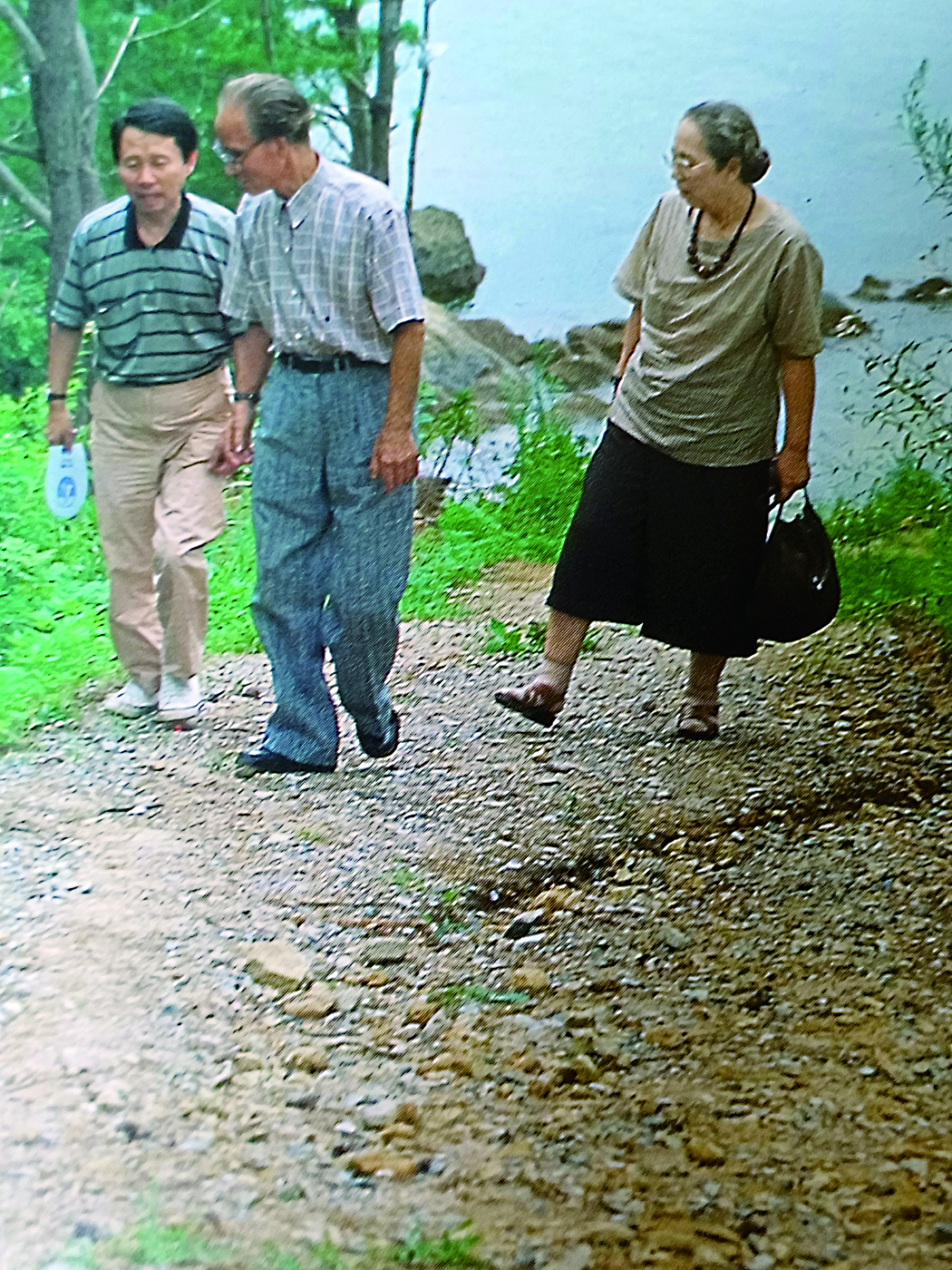

욕지도 수국시인학교에서 두 내외분과 함께.

박이도 장로

<현대교회>