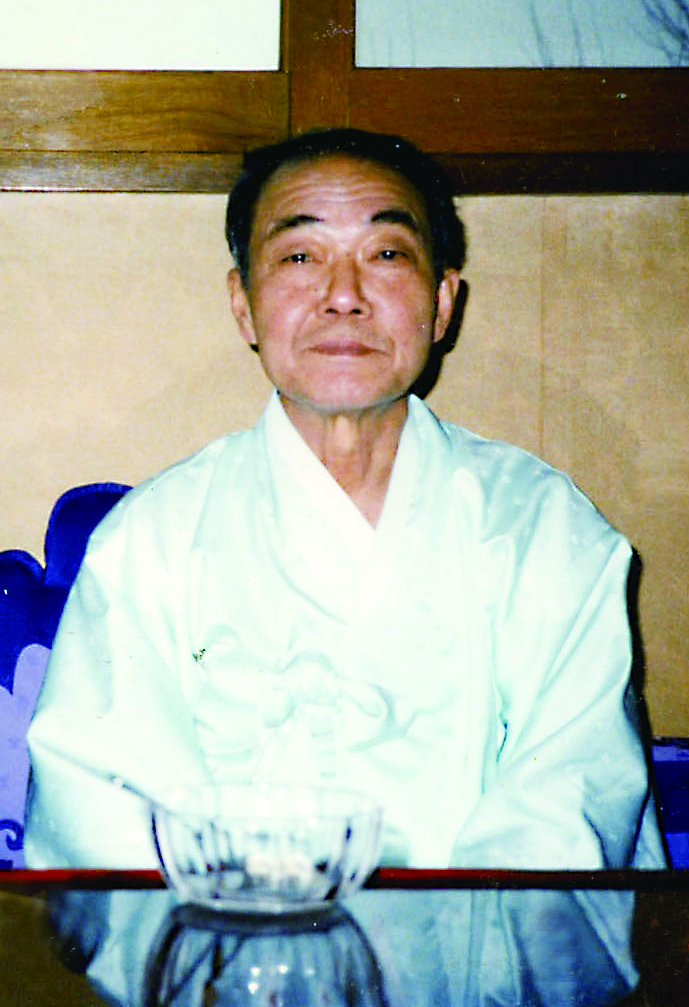

미당(未堂) 서정주(徐廷柱)

미당 서정주 선생

미당(未堂) 서정주(徐廷柱, 1915~2000)의 시를 읽으면 저절로 시인의 입 말소리가 들려 온다. 미당 선생의 발화(發話)하는 영상을 환영으로 보게 되는 것이다. 그 발화 내용이 일상생활에서 주고받는 말투가 시적 원형을 이루고 있기 때문일까. 주술적(呪術的)인 구술문이 하나의 시적 상징의 세계를 지어내고 있기 때문이다. 그 대표적인 시가 자화상이다.

자화상(自畵像)

애비는 종이었다. 밤이 깊어도 오지 않았다./파 뿌리 같은 늙은 할머니와 대추 꽃이 한 주 서 있을 뿐이었다./어매는 달을 두고 풋살구가 꼭 하나만 먹고 싶다 하였으나… 흙으로 바람벽 한 호롱불 밑에/손톱이 까만 에미의 아들./갑오년이라든가 바다에 나가서는 돌아오지 않는다 하는 외할아버지의 숱 많은 머리털과 그 커다란 눈이 나를 닮았다 한다.//스물세 해 동안 나를 키운 건 팔 할이 바람이다./세상은 가도 가도 부끄럽기만 하더라./어떤 이는 내 눈에서 죄인을 읽고 가고/어떤 이는 내 입에서 천치를 읽고 가나/나는 아무것도 뉘우치진 않으련다.//찬란히 틔어 오는 어느 아침에도/이마 위에 얹힌 시(詩)의 이슬에는/몇 방울의 피가 언제나 섞여 있어/볕이거나 그늘이거나 혓바닥 늘어트린/병든 수캐마냥 헐떡거리며 나는 왔다.(23세, 가을에 지음)

‘애비’, ‘어매’, ‘에미의 아들’, ‘외할아버지’ 등 친족 네명을 시 속에 끌어 들인 시적 화자 ‘나’가 인지(認知)하고 있는 자화상이다. 가족사와 일상의 삶을 은유화한 비유적 설화(說話)가 된 작품이다. 이 작품은 단순한 가족사나 개인적 자화상이 아니라 조선의 역사 속에 이어 온 빈궁과 그 시대의 일본제국의 식민 상황에 절망과 자조(自嘲)가 섞인 스무 세살 청년의 독백록이다. 그 ‘스물세 해 동안 나를 키운 건 팔 할이 바람이었다’고 허무감을 상징적으로 표상한 것이다. 이 시구는 절망과 치욕의 서사를 날려버리는 절창이 된 것이다. 독백은 스스로를 자책하고 동시에 ‘찬란히 틔어 오는~’ 앞날에의 기대심리를 잃지 않고 있었음을 볼 수 있다.

<화사집>을 내면서 김상원이 쓴 발문이다.

<`정주가 <시인부락>을 통하여 세상에 그 찬란한 비눌을 번득인지 어느듯 오육년(五六年), 어찌 생각하면 이 책의 묶음이 늦은 것도 같으나 역(亦), 끝없이 아름다운 그의 시를 위하야는 그대로 그 진한 풀밭에 그윽한 향후(香嗅)와 맑은 이슬과 함께 스러지게 하는 것이 오히려 고결하였을른지 모른다.(하략) 소화경진지추(昭和庚辰之秋) 김상원(金相瑗)

다음은 미당 선생의 동국대학 제자인 이경철 기자와의 대담에서 나온 한 대목이다.

<시인이란 똑같은 소리 되풀이하지 말고 계속 새로운 세계를 찾아 나서야 되는 것이야. 기웃 기웃거리며 남의 것 기웃거리며 남의 것 좋다 흉내 내지 말고 무엇에도 흔들림 없는 ‘절대적 자아’를 가지고 끝없이 떠돌라는 것이지. 아직 덜 되어서 무엇인가 더 되려고 떠도는 것이 시이고 우리네 삶 아니겠는가!>

박이도 장로

<현대교회•시인>