“어머님의 심부름으로 왔다가-이름하여 편운재-난실리”

*꿈의 귀향-난실리

<어머님의 심부름으로 이 세상 나왔다가 이제 어머님 심부름 다 마치고 어머님께 돌아왔습니다.>

* 지난 오월 삼일, 석가님 오신날 아내와 나의 비석을 세웠습니다. 아내의 비석을 세우면서 나의 비석도 미리 세워 놓았습니다. 겸해서 나의 묘비명 시비 ‘꿈의 귀향’도 세웠습니다. 누구에게 하나 금전적으로 금전적으로 신세를 지고 싶지 않은 평소의 나의 인생관에서 나온 발상이었지요. 이 세상 살아 오면서 인간은 서로서로 신세를 지면서 살아 오는 것이 인생이지만, 돈이 드는 일에는 신세를 지고 싶지 않은 나의 성격때문이었습니다.

– 시비 세운 날 : 1998년 5월 3일(음 4월 8일)

– 수필집, ‘외로우며 사랑하며’에서

위의 두 글귀는 2003년 4월 25일 난실리 뜰에서 제막한 <片雲 趙炳華 詩人 詩碑 제막식>에서 공개한 비문(碑文)과 인시말이다.

해마다 봄이 되면

해마다 봄이 되면/어린 시절 그분의 말씀/항상 봄처럼 부지런해라/땅 속에서, 땅 위에서/공중에서//생명을 만드는 쉼 없는 작업/지금 내가 어린 벗에게 /다시 하는 말이/항상 봄처럼 부지런해라//해마다 봄이 되면/어린 시절 그분의 말씀/항상 봄처럼 꿈을 지녀라//보이는 곳에서/보이지 않는 곳에서/생명을 생명답게 키우는 꿈//봄은 피어나는 가슴/지금 내가 어린 벗에게 /다시 하는 말이/항상 봄처럼 꿈을 지녀라//오, 해마다 봄이 되면/어린 시절 그분의 말씀/항상 봄처럼 새로워라//나뭇가지에서, 물 위에서,/둑에서 솟는 대지의 눈//지금 내가 어린 벗에게 /다시 하는 말이/항상 봄처럼 새로워라.

시 ‘해마다 봄이 되면’은 돌아가신 어머님의 생전의 모습과 일상적인 훈계의 말씀을 회상하며 쓴 추모시이다. 그에게 어머니라는 존재는 생명의 은인으로 사랑과 신실함으로 숭모의 대상이었다. 일찍이 타계하신 부친에 관한 이미지는 찾아볼 수 없다.

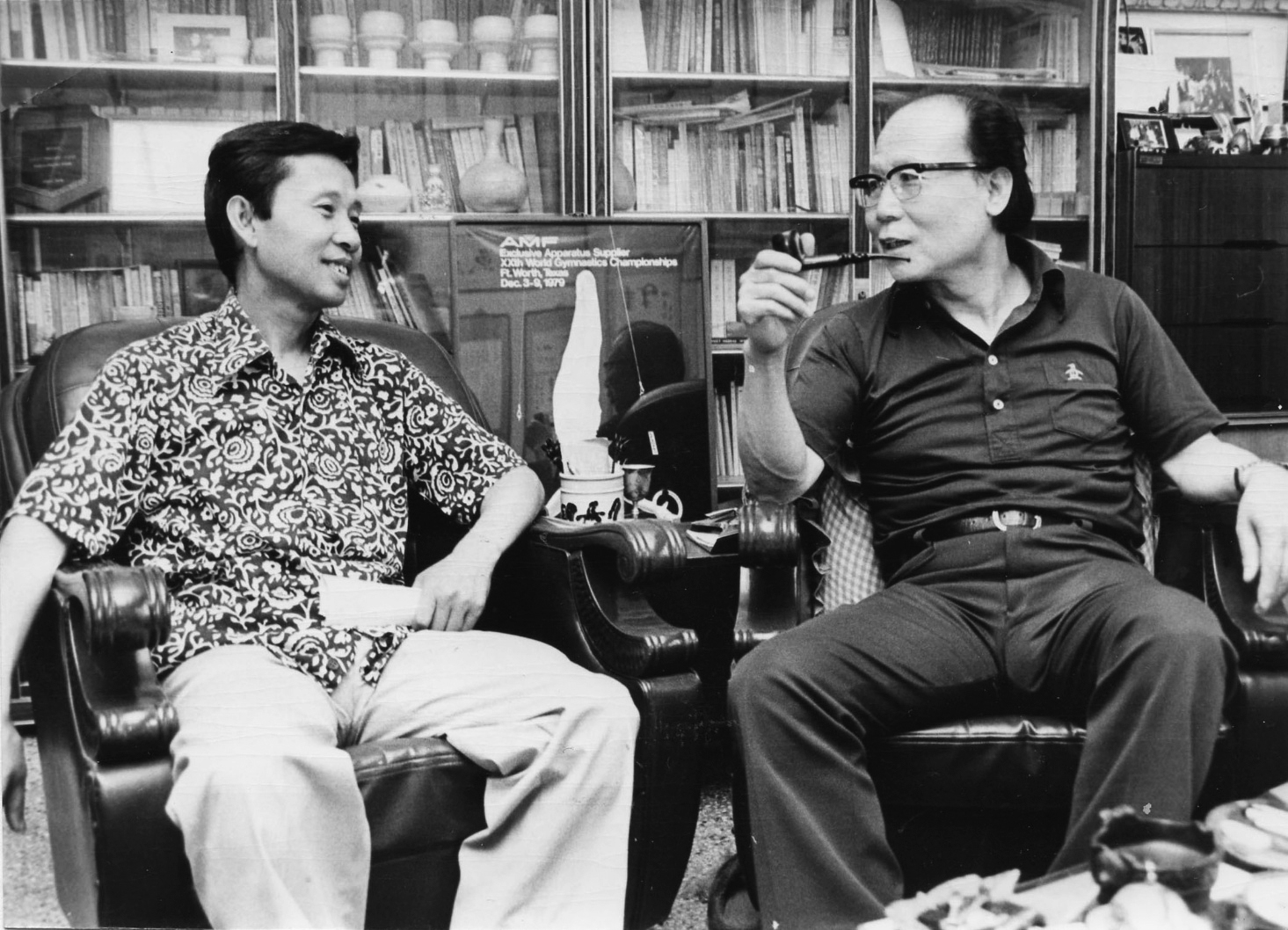

시인 조병화, 그의 평생의 문학적 주제 의식과 그 대상은 어머님을 그리워하는 정서, 자기 존재성을 확인해 가는 고독과 허무한 시대를 헤쳐 가는 것이었다. 시인의 정체성, 인간 상호간의 허위의식적인 상대(相對)에서 발생하는 허무의지 등을 대상으로 삼은 조병화의 인생은 고독했으나 화려했다.

당신 곁, 솔나무 밭, 낮은 언덕/당신을 수시로 뵐 수 있는 자리 골라서/당신의 묘막/깎아서 세웠습니다.(「이름하여 편운재(片雲齋)」에서)

생명은 하나의 외로운 소리/당신은 가난한 나에게 소리를 주시고 갈라진 나의 소리에 의미를 주시고/지구 먼 자리에 나의 자리를 주셨습니다(「생명은 하나의 소리」에서)

박이도 장로

<현대교회•시인>